Anhören 🔊

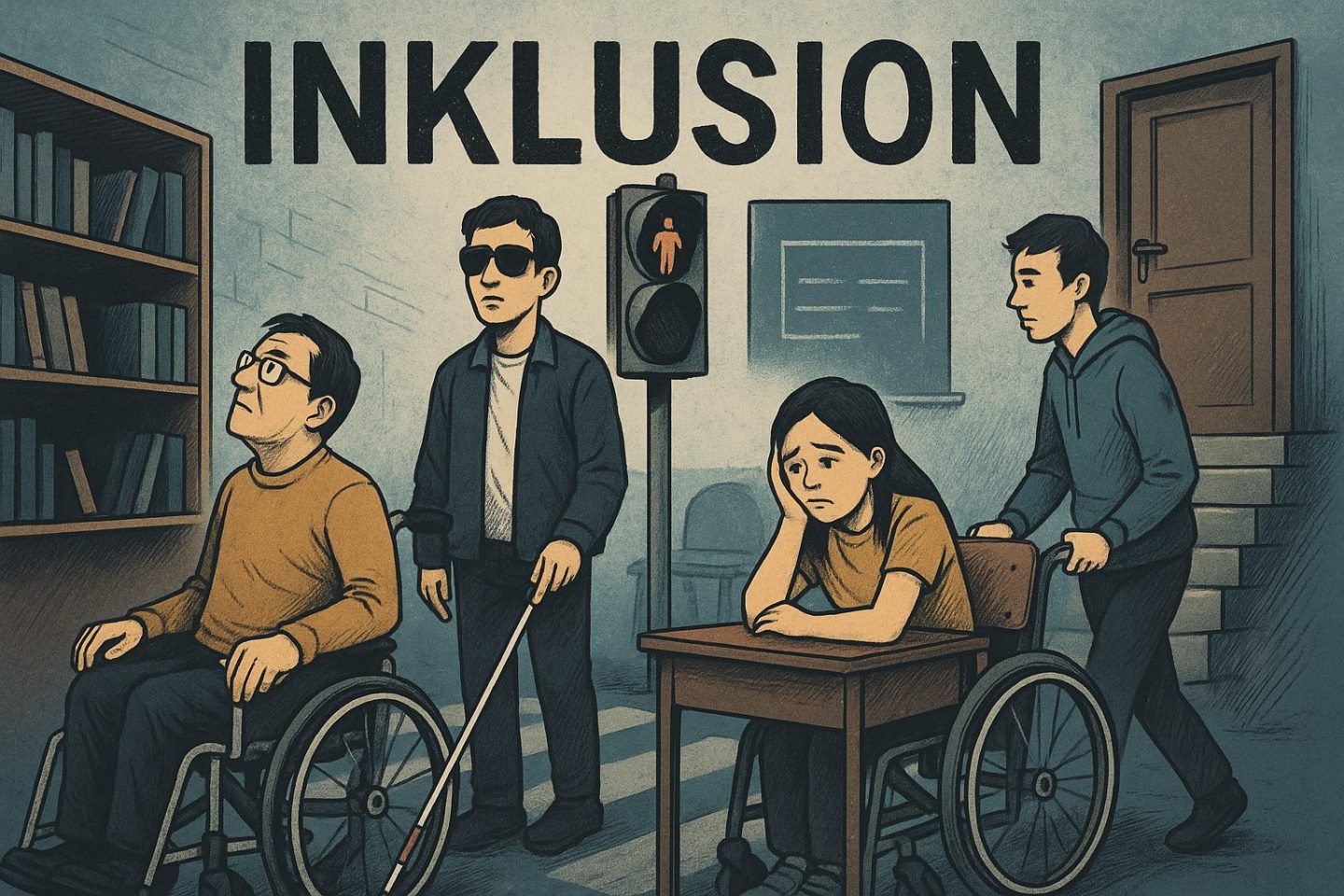

Inklusion als Feigenblatt

Deutschland präsentiert sich gerne als Vorreiter der Inklusion. Politiker betonen regelmäßig, dass hier alle Menschen die gleichen Chancen hätten – egal, ob mit oder ohne Behinderung. Die Fakten zeigen das Gegenteil: Ausgrenzung wird in Deutschland oft als Inklusion verkauft, und das längst nicht nur im Alltag, sondern systematisch.

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 ist das Recht auf Teilhabe und Barrierefreiheit zwar Gesetz, aber das bleibt meist auf dem Papier.

Alltag: Barrieren überall, Unsichtbarkeit und Demütigung

Wer in Deutschland mit einer Behinderung lebt, kennt die alltäglichen Hürden: In der Universität sind Bücherregale für Rollstuhlfahrende unerreichbar, an Ampeln fehlen akustische Signale für Sehbehinderte. Wer auf Barrierefreiheit angewiesen ist, sucht länger nach einem Friseur, einem Arzt oder einer Toilette – weil es schlicht nicht Standard ist.

Das fängt im Zwischenmenschlichen an: Viele sprechen mit der Begleitperson statt mit dem Menschen im Rollstuhl selbst. All diese scheinbaren Kleinigkeiten zeigen: Inklusion ist im Alltag oft eine Illusion.

Das Schulsystem: Ausgrenzung mit System

Das Schulsystem baut auf Separation statt Inklusion. Von Anfang an werden Kinder mit Behinderung ausgegliedert – manchmal direkt, manchmal nach ein paar Jahren, wenn ihnen ein „Förderbedarf“ attestiert wird. Förder- oder Sonderschulen gelten als Schutzräume, tatsächlich führen sie oft zu lebenslanger Ausgrenzung. Die Mehrheit verlässt diese Schulen ohne Abschluss, viele landen in Werkstätten mit miesen Perspektiven und schlechten Löhnen.

Die „Wahlfreiheit“ existiert nur auf dem Papier. Wer auf Förderschulen landet, hat am Arbeitsmarkt faktisch kaum Chancen.

Die Werkstatt-Lüge: Billiglöhne, keine Perspektive

In Werkstätten für Menschen mit Behinderung arbeiten Tausende für rund 220 € im Monat. Der Mindestlohn gilt nicht. Unternehmen wie Porsche profitieren, weil sie Aufträge günstig vergeben können. Der angebliche Sprungbrett-Charakter ist ein Märchen: Weniger als ein Prozent schaffen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt. Der Rest bleibt außen vor – sozial, wirtschaftlich und gesellschaftlich.

Die Beschäftigungsquote: Gesetz ohne Wirkung

Unternehmen ab 20 Mitarbeitenden müssen eigentlich 5 % der Stellen an Menschen mit Schwerbehinderung vergeben. Die Realität: 61 % ignorieren das Gesetz, zahlen lieber eine lächerlich geringe Abgabe – die sie auch noch von der Steuer absetzen können. Der Staat macht es genauso, indem er einfach mehr Aufträge an Werkstätten vergibt, statt selbst einzustellen. Gesetzesbruch ist einkalkuliert.

Inklusion an Schulen: Versprechen, das nicht eingelöst wird

Auch in der Schule bleibt Inklusion oft ein leeres Versprechen. Eltern fürchten um das Lerntempo ihrer Kinder und unterschreiben gegen die gemeinsame Beschulung. Fehlende Barrierefreiheit, Überforderung von Lehrkräften ohne Sonderpädagogik-Ausbildung, zu große Klassen und zu wenig Unterstützung sorgen dafür, dass aus „Miteinander“ meist „Nebeneinander“ wird – oder schlimmer, erneute Ausgrenzung.

Modelle für echten inklusiven Unterricht gibt es zwar – von punktueller Integration über Förderkurse bis hin zu offenen Unterrichtsformen, wie sie etwa in Schweden oder Italien praktiziert werden. Aber umgesetzt werden diese Konzepte in Deutschland meist halbherzig oder gar nicht.

Der internationale Vergleich: Es geht auch anders

Länder wie Italien zeigen, dass es möglich ist: Dort lernen alle Kinder gemeinsam, individuelle Förderung gehört selbstverständlich dazu. Die soziale Teilhabe steht im Mittelpunkt, nicht die Aussonderung. In Deutschland dominiert noch immer das alte System.

Wissenschaft und Praxis: Kein Konsens, viel Nachholbedarf

Ob Förderschulen im Einzelfall sinnvoll sind, ist unter Expert:innen umstritten. Klar ist aber: Das System hat Nachholbedarf. Viele Kinder profitieren von echter Inklusion, manche erleben aber weiter Isolation und Überforderung. Die Erkenntnisse aus Pädagogik und Hirnforschung werden kaum umgesetzt, das Schulsystem ist träge und stammt in weiten Teilen noch aus dem 19. Jahrhundert.

Politische Teilhabe: Auch das nur ein Schein

Selbst die Teilnahme an Wahlen ist für viele Menschen mit Behinderung erschwert: Barrierefreie Wahllokale sind die Ausnahme, nicht die Regel. Selbst wenn Barrierefreiheit behauptet wird, fehlt es an Zugänglichkeit, Leitsystemen, Dolmetschern und einfacher Sprache. Millionen sind so praktisch ausgeschlossen.

Fazit: Inklusion ist gesetzlich gefordert, aber praktisch nicht verwirklicht

Deutschland verstößt systematisch gegen seine eigenen Versprechen und Gesetze. Inklusion ist meistens nur Rhetorik – in der Praxis herrscht Bequemlichkeit, ökonomische Interessen und Ignoranz. Wer genauer hinsieht, erkennt: Der Weg zu echter Teilhabe ist noch weit.

Weiterführende Infos und Originalquellen: