Einleitung — Zahl, die wachrüttelt

Weltweit fallen Tierversuchen jährlich mindestens in die zweistelligen Millionen — je nach Zählweise und Quelle werden Schätzungen von rund 80–192 Millionen Tieren genannt. In Deutschland allein lagen 2023 die Zahlen bei 1,46 Millionen in Experimenten; zusammen mit gezielt getöteten Tieren und „Surplus“-Tieren summiert sich das auf rund 3,5 Millionen.

Warum das relevant ist: Tierversuche betreffen Ethik, Wissenschaftsqualität und Politik — und sie prägen Forschungsausgaben, Regulierung und öffentliche Debatten über Tier- und Umweltschutz. Entscheidungen über Ersatzmethoden, Gesetzesänderungen und Forschungsförderung können die Dimension dieser Zahlen in den nächsten Jahren deutlich verändern.

Aktuelle Zahlen & Fakten

Deutschland (konkret, 2023)

-

1.456.562 vertebraten Tiere und Kopffüßer wurden 2023 in Versuchen verwendet (also „eingesetzt“).

-

Es gibt weitere Kategorien, die oft in Statistiken auftauchen: 671.958 Tiere wurden getötet, um Organe oder Gewebe zu gewinnen; 1.373.173 Tiere wurden als „Surplus“ geboren und nicht verwendet (Tötung aus wirtschaftlichen Gründen). Insgesamt ergeben das ~3,50 Millionen Tiere, die im weiteren Sinne mit Laborforschung verbunden waren.

Europäische Union

-

Die EU-Erhebung (ALURES) meldet für 2022 knapp 7 Millionen eingesetzte Tiere in der EU-27; die meisten sind Mäuse, Fische, Ratten und Vögel. Trends: Rückgang bei bestimmten regulatorischen Testarten, langsamer Rückgang insgesamt.

Weltweit — Schätzungen, keine exakte Zahl

-

Es gibt keine lückenlose, weltweite Statistik. Wissenschaftliche Schätzungen basieren auf Meldepflichten einzelner Länder und Hochrechnungen. Eine viel zitierte Studie extrapoliert 2015 auf ~192,1 Millionen Tiere (inkl. Tiere, die für Gewebe, Zucht und nicht-verwendete Stämme getötet werden). Eine konservativere Zahl für „wissenschaftliche Prozeduren“ liegt oft bei ~80 Millionen. Gründe für die Spannbreite: Länder wie die USA erfassen Mäuse und Ratten in manchen Berichten nicht vollständig, andere Länder melden nur Teile der Nutzung.

Wichtig: internationale Vergleichbarkeit ist begrenzt — Definitionen, Meldepflichten und die Frage, welche Tiere (z. B. Fische, Wirbellose) gezählt werden, variieren stark.

Unterschied: „eingesetzt“ vs. „gestorben“

Die Begriffe werden in Statistiken oft unterschiedlich verwendet — das ist entscheidend für die Einordnung:

-

„Eingesetzt / verwendet“ = Tiere, die in einem experimentellen Verfahren tatsächlich eingesetzt wurden (z. B. Versuch zur Wirkstoffprüfung, Verhaltensstudie). Manche dieser Tiere werden während oder nach dem Versuch getötet, manche überleben.

-

„Getötet für Gewebe/Organe“ = Tiere, die extra getötet werden, damit ihr Gewebe in In-vitro-Studien oder als Referenzmaterial genutzt werden kann.

-

„Surplus“-Tiere = Tiere, die gezüchtet, aber nicht für Versuche gebraucht werden; sie werden häufig aus ökonomischen Gründen getötet.

Fazit: „An Tierversuchen sterben“ ist nicht gleich „in Tierversuchen eingesetzt“ — viele Tiere werden getötet, ohne dass sie als Probanden in einem Versuchsaufbau dienten; umgekehrt werden viele Versuchstiere nach dem Experiment getötet. Genaues Aufschlüsseln ist nur möglich, wenn nationale Statistiken die Kategorien getrennt ausweisen.

Hintergründe — Wer ist betroffen, welche Versuchsarten?

Am häufigsten betroffene Arten

-

In Deutschland 2023: Mäuse (~73 %) und Ratten (~7 %) machen den Löwenanteil aus; insgesamt sind Nagetiere plus Fische und Vögel die häufigsten Gruppen. Primaten, Hunde und Katzen sind zahlenmäßig sehr klein, stehen aber in der öffentlichen Wahrnehmung oft im Fokus.

Typen von Tierversuchen (knapp)

-

Grundlagenforschung: Verständnis biologischer Mechanismen — großer Anteil der Tiere in der Forschung.

-

Medizinische/biomedizinische Forschung und Wirkstoffentwicklung: Tests zur Sicherheit und Wirksamkeit neuer Medikamente.

-

Regulatorische Tests: Zulassungstests für Medikamente, Chemikalien, Pestizide, Lebensmittelzusatzstoffe — gesetzlich oft vorgeschrieben, aber rückläufig in bestimmten Bereichen durch neue Methoden.

-

Kosmetiktests: In der EU weitgehend verboten; global aber noch relevant in Staaten mit anderen Regelungen.

Ethische und gesellschaftliche Debatte — Pro und Contra (kompakt)

Pro (Argumente, die für Tierversuche vorgebracht werden):

-

Viele medizinische Fortschritte (Impfstoffe, Operationstechniken, grundlegende Physiologie) basieren historisch auf tierexperimenteller Forschung.

-

Tiere werden in manchen Fällen als „beste verfügbare“ Modellsysteme angesehen, um komplexe Organismeneffekte zu erfassen.

Contra (Argumente gegen Tierversuche):

-

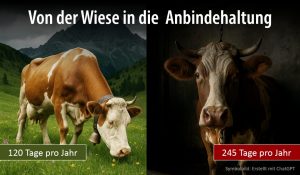

Tierleid: Schmerz, Stress, Haltungssituationen; moralische Ablehnung der Instrumentalisierung fühlender Wesen.

-

Wissenschaftliche Übertragbarkeit: Viele Befunde aus Tiermodellen lassen sich nicht direkt auf Menschen übertragen — Fehlschläge in der klinischen Phase sind häufig.

-

Verfügbarkeit moderner Alternativen, die in bestimmten Fragestellungen relevanter und menschennäher sind.

Zentrale gesellschaftliche Frage: Welche Risiken und welches Leid sind akzeptabel, wenn dadurch menschliches Leben gerettet oder Krankheit gelindert werden kann — und in welchen Bereichen sind Alternativen bereits ausreichend? Die Antworten darauf prägen Politik und Forschungsgelder.

Alternativmethoden — was gibt es und wie realistisch sind sie?

Kernkategorien von Alternativen (3Rs: Replacement, Reduction, Refinement):

-

In-vitro-Modelle / Zellkulturen & Organoide — menschliche Zellen, 3-D-Gewebemodelle; für Toxizitätstests und Mechanistikstudien zunehmend leistungsfähig.

-

Microphysiological Systems / Organs-on-Chips — miniaturisierte, dynamische Modelle von Organen (herz, Leber, Niere u. a.), oft vernetzt für Pharmakokinetik-Analysen. Diese Technologien gewinnen rasch an Akzeptanz, sind aber noch nicht flächendeckend validiert.

-

In-silico / KI-Modelle — Simulationen, QSAR-Modelle, virtuelle klinische Versuche; besonders nützlich zur Vorauswahl und Dosisabschätzung.

-

Humane Freiwilligenverfahren / Microdosing — in Early-Phase-Studien ergänzend einsetzbar.

Status: Viele dieser Methoden funktionieren gut für spezifische Fragestellungen; für komplexe systemische Fragen (z. B. Immunantworten, Langzeitnebenwirkungen) ist die Technologie noch im Aufbau. Behörden wie EURL-ECVAM und Förderinstitutionen (z. B. NC3Rs) treiben Validierung und regulatorische Akzeptanz voran.

Ausblick — Gesetzgebung, Forschung, Entwicklung

-

Gesetzlich ist in der EU die Vorgabe klar: Die 3Rs sind verankert, Meldepflichten existieren. Es gibt bereits messbare Rückgänge in bestimmten Testkategorien (z. B. regulatorische Prüfungen), aber die Gesamtzahl sinkt langsamer.

-

Forschung & Technik: Organ-on-chip, Organoide und KI-Ansätze entwickeln sich schnell; in manchen Bereichen stehen wir vor einem echten Paradigmenwechsel, in anderen fehlen noch Validierung und regulatorische Standards.

-

Realistische Erwartung: Vollständiger Verzicht auf Tiermodelle kurzfristig unrealistisch; mittelfristig (Jahren–Jahrzehnten) können viele Bereiche deutlich reduziert werden — wenn Investitionen in Alternativmethoden, Standardisierung und regulatorische Anpassungen parallel erfolgen.

Fazit & persönlicher Appell

Kernaussage:

Die Dimension ist groß — in Deutschland sind es heute Millionen Tiere pro Jahr, europaweit mehrere Millionen, global Schätzungen im zweistelligen Millionenbereich bis hin zu mehreren hundert Millionen, abhängig von Methode und Definition. Ein großer Teil dieser Zahl besteht nicht nur aus „Versuchstieren“, sondern auch aus Tieren, die für Organe getötet oder als Surplus nicht verwendet werden.

Meine klare Haltung (sachlich, aber entschieden):

-

Tierversuche sind ein ernstes ethisches und wissenschaftliches Problem, das präzise Datentransparenz, stärkere Förderung von Alternativmethoden und konsequente Umsetzung der 3Rs erfordert.

-

Politik und Forschung müssen konsistent in validierte Ersatzmethoden investieren — nicht aus technikfeindlicher Haltung, sondern weil bessere, humanrelevantere Methoden Leiden reduzieren und wissenschaftliche Aussagekraft erhöhen können.

Was jede:r tun kann:

-

Informieren: Auf Zahlen achten (nicht nur Schlagworte).

-

Fördern: Forschungspolitik und Förderlinien für Alternativmethoden unterstützen.

-

Nachfragen: Transparenz von Forschungseinrichtungen und Pharmafirmen einfordern (öffentliche Berichte, 3R-Pläne).

Quellen (Auswahl — für weiterführende, verlässliche Informationen)

-

German Centre for the Protection of Laboratory Animals (Bf3R) / BfR – Test animal numbers 2023 – https://www.bf3r.de/en/offers/test-animal-numbers/test-animal-numbers-2023/ Bf3R

-

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) – Laboratory animal statistics press release 2024/2023 – https://www.bfr.bund.de/en/press-release/animal-testing-decline-of-previous-years-clearly-continues/ Bundesinstitut für Risikobewertung

-

Deutscher Tierschutzbund – Statistics on animal testing (Germany) – https://www.tierschutzbund.de/en/animals-topics/animal-testing/statistics-on-animal-testing/ Deutscher Tierschutzbund

-

European Commission – Animals in science (ALURES database / EU statistics) – https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/animals-science_en Environment

-

EARA / European Animal Research Association – EU statistics and analysis – https://www.eara.eu/eu-statistics EARA

-

Taylor K. / Cruelty Free International – An Estimate of the Number of Animals Used for Scientific Purposes Worldwide in 2015 (ATLA, 2019) – https://cdn.uc.assets.prezly.com/916eba3c-62ac-4d5f-9e4c-c8248d9ca770/-/inline/no/World%20stats%20paper%20-%20ATLA%20-%202020.pdf Uploadcare+1

-

Cruelty Free International – Facts and figures on animal testing – https://crueltyfreeinternational.org/about-animal-testing/facts-and-figures-animal-testing Cruelty Free International

-

NC3Rs (UK) – Microphysiological systems & 3Rs resources – https://nc3rs.org.uk/3rs-resources/microphysiological-systems NC3Rs

-

EURL-ECVAM (EU JRC) – EU Reference Laboratory for alternatives to animal testing – https://joint-research-centre.ec.europa.eu/projects-and-activities/reference-and-measurement/eu-reference-laboratory-alternatives-animal-testing-eurl-ecvam_en EU Wissenschaftszentrum

-

Lab Animal / Nature-Bericht (2025) – New approach methodologies gain momentum – (Artikel-Analyse zu organ-on-chip / MPS) – https://www.nature.com/articles/s41684-025-01619-z