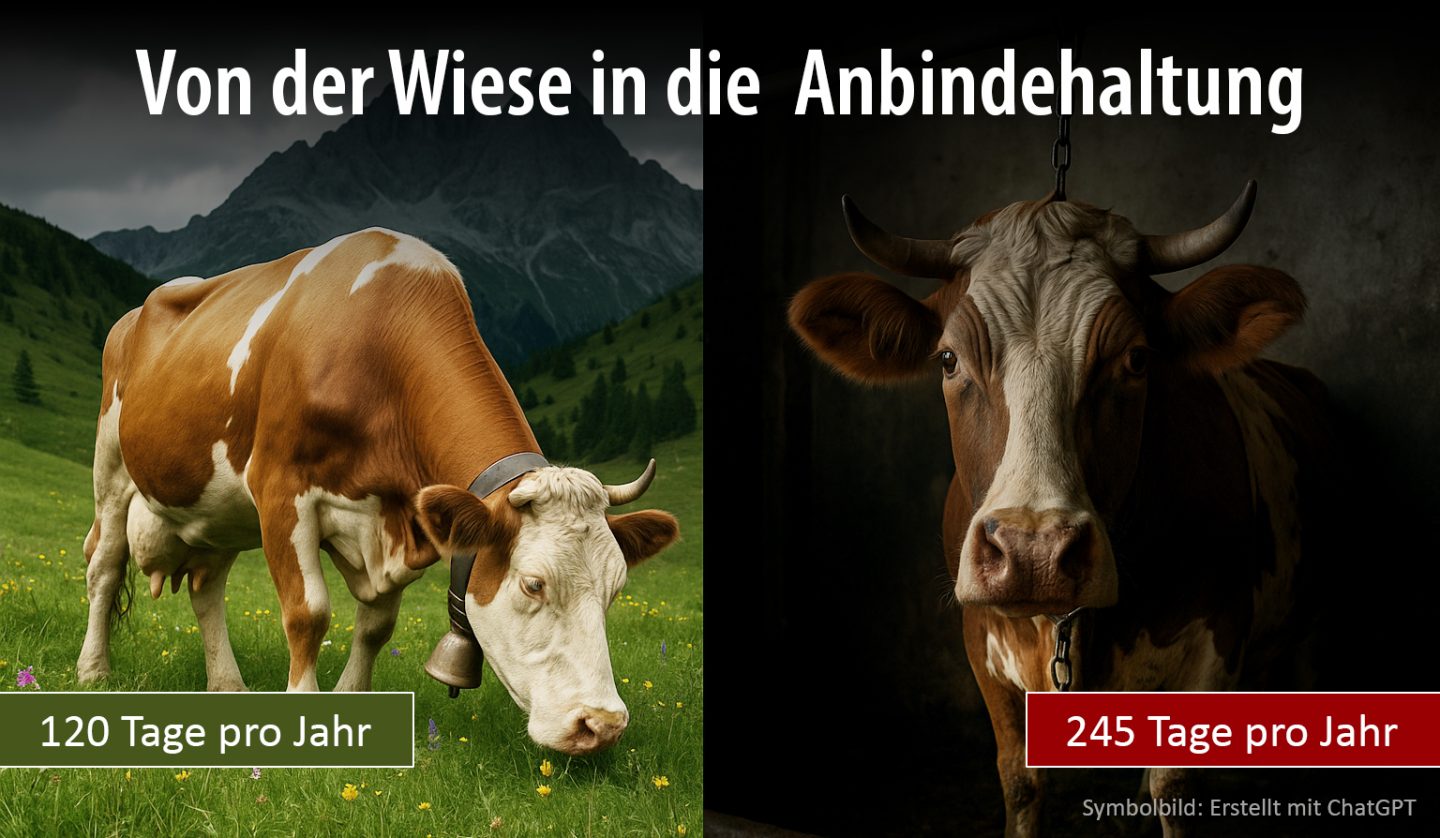

Zugegeben, die Bildüberschrift ist ein wenig zugespitzt.

Aber man muss doch dabei bedenken: Im Jahr 2020 wurden in Deutschland von 17.300 Betrieben angegeben, dass sie mit Anbindehaltung wirtschaften – das entspricht 35 % aller Milchviehbetriebe. Dies betrifft auch Bio und Bio-Extensivhaltung.

Butter bleibt ein klimaschädliches Lebensmittel – unabhängig von der Haltungsform

Doch wie groß ist der Unterschied, wenn man Milch von Kühen aus extensiver Weidehaltung mit der Milch aus intensiver Massenhaltung vergleicht? Und was bedeutet das für den Tierschutz? Ein Blick auf die Zahlen.

In Deutschland sind nur rund 7,4 % der Milchkühe in ökologischer (Bio-) Haltung – also „potenziell“ in extensiveren Systemen – gehalten. Verglichen mit der Gesamtzahl der Milchkühe bedeutet das: über 90 % stammen aus konventioneller Haltungsform, die typischerweise weitaus intensiver ist.

- Selbst die 7,4 % Bio-Anteil sind kein Garant für „extensive“ Haltung – da Bio-Kühe ebenfalls Stallzeiten, Anbindehaltung und Kälbertrennung erleben.

- Der reale Anteil von wirklich extensiver Bio-Weidehaltung ist daher ein kleiner Bruchteil – vermutlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Bio ist nicht automatisch Extensive Bio-Weidehaltung

Auch in der Bio-Haltung verbringen Kühe oft viele Monate im Stall, teils sogar in Anbindehaltung. Bio bedeutet vor allem strengere Vorgaben beim Futter und bei Chemikalien, nicht zwingend mehr Weidegang.

Extensive Bio-Weidehaltung ist nicht automatisch Bio

Es gibt auch konventionelle Weidebetriebe, die extensiv wirtschaften, aber keine Bio-Zertifizierung haben. „Extensiv“ bezieht sich auf geringe Intensität und mehr Weidezeit, sagt jedoch nichts über Futterqualität oder Pestizideinsatz aus.

Bio ist nicht gleich Tierwohl

Ein Beitrag von ARIWA: „Bio-Tierhaltung – ein Glück für die Tiere?“

Was der Verbraucher fälschlicherweise denkt

Wo die Lebensmittelindustrie ganze Arbeit leistet

Anmeldedaten für Inhalte anzeigen

Die Verbraucher haben viel zu oft ein falsches Bild, woher ihre tierischen Lebensmittel stammen.

- „Aber Bio ist doch besser fürs Klima!“ → Bio bringt kaum Vorteile in der Klimabilanz pro Liter Milch. Der Unterschied entsteht eher bei Biodiversität, Pestizidnutzung und Futtermittelimporten.

- „Weidekühe speichern doch CO₂ im Boden!“ → Ja, aber dieser Effekt ist in Mitteleuropa begrenzt. Nach ein paar Jahren erreicht der Boden ein Gleichgewicht, während Methan-Emissionen dauerhaft anfallen.

- „Kühe auf Weide = artgerecht = klimafreundlich“ → Artgerechter: nur teilweise, da die Rinder 2/3 ihres Lebens im Stall verbringen. Klimafreundlicher: nicht wirklich.

Bio-Extensivhaltung vs. Massenhaltung

1. Klimabilanz von Butter – Grunddaten

- Für 1 kg Butter werden etwa 20–25 Liter Milch benötigt.

- Laut verschiedenen Lebenszyklusanalysen (LCA) liegt die Klimabilanz bei 8–24 kg CO₂-Äquivalenten pro kg Butter – im Mittel 12,1 kg (Liao et al. 2020).

- Zum Vergleich: Pflanzliche Aufstriche verursachen im Schnitt nur 3,3 kg CO₂-Äq./kg – also 70 % weniger.

Zwischenfazit: Schon die Grundlast der Butterproduktion ist enorm hoch. Die Frage ist: Macht es einen Unterschied, ob die Milch aus extensiver Weidehaltung oder aus intensiver Stallhaltung stammt?

2. Intensivhaltung vs. Extensivhaltung – Klima im Detail

Emissionsquellen:

- Methan (CH₄): entsteht durch die Verdauung der Kühe, macht ~70 % der Gesamtemissionen aus.

- Futteranbau: verursacht 20–30 % der Emissionen (durch Dünger, Energie, Landnutzung, Sojaimporte).

- Gülle: setzt Methan und Lachgas frei.

a) Intensive Massenhaltung

- Kühe erhalten viel Kraftfutter (Mais, Soja), hohe Milchleistung (8.000–10.000 Liter pro Kuh/Jahr).

- Vorteil: Effizienz – hohe Milchmenge verteilt Emissionen auf mehr Produkt.

- Nachteil: hoher Futterimport, Monokulturen, Biodiversitätsverlust.

Klimabilanz pro Liter Milch: ca. 1,1–1,2 kg CO₂-Äq.

b) Extensive Weidehaltung

- Kühe grasen vor allem auf Weiden, Kraftfutteranteil ist geringer.

- Milchleistung niedriger (4.000–6.000 Liter pro Kuh/Jahr).

- Vorteil: mehr Biodiversität, weniger Futtermittelimporte.

- Nachteil: mehr Methan pro Liter Milch, höherer Flächenverbrauch.

Klimabilanz pro Liter Milch: oft gleich hoch oder leicht schlechter (ca. 1,1–1,3 kg CO₂-Äq.).

👉 Fazit Klima: Extensivhaltung bringt zwar ökologische Vorteile für Böden und Artenvielfalt, ändert aber fast nichts an der Klimabilanz von Butter.

3. Weidezeit und Stallzeit

Intensive Massenhaltung

- Viele Kühe haben gar keinen Zugang zur Weide (v. a. in großen Betrieben).

- Laut BLE (2020) hatten nur noch 40 % der Milchkühe in Deutschland Weidegang, meist wenige Stunden pro Tag.

Extensivhaltung

- Kühe sind während der Vegetationsperiode 120–200 Tage im Jahr draußen (Mai–September).

- Im Winterhalbjahr (4–6 Monate) stehen sie im Stall. Dort gelten je nach Betrieb verschiedene Systeme:

- „Ganzjährig draußen“ ist in Mitteleuropa praktisch nicht möglich.

👉 Fazit Haltung: Extensivhaltung bedeutet mehr Weidezeit im Sommer, aber im Winter oft Ställe mit gravierenden Einschränkungen. Der idyllische Eindruck von „glücklichen Weidekühen“ täuscht über die Realität im Winterhalbjahr hinweg.

4. Tierwohl im Vergleich

Intensive Massenhaltung

- Enge Stallhaltung, hohe Krankheitsraten.

- Kälber werden direkt nach der Geburt von der Mutter getrennt.

- Künstliche Befruchtung ist Standard.

- Lebensdauer: 5–6 Jahre, dann Schlachtung, obwohl Kühe 15–20 Jahre alt werden könnten.

- Hohe Belastung durch extreme Milchleistung.

Extensivhaltung

- Mehr Bewegungsfreiheit während der Weidezeit.

- Aber: Kälbertrennung, künstliche Befruchtung, kurze Lebensdauer, Schlachtung gelten auch hier.

- Auch in Bio-Betrieben ist Anbindehaltung noch verbreitet.

- Eingriffe wie Enthornen sind üblich, teilweise ohne Betäubung.

👉 Fazit Tierwohl: Extensivhaltung verbessert Teilaspekte, löst aber die zentralen Probleme nicht.

5. Skalierbarkeit

- In Deutschland gibt es rund 3,8 Mio. Milchkühe.

- Würde man alle Tiere auf extensive Weidehaltung umstellen, bräuchte man deutlich mehr Fläche pro Kuh.

- Das würde entweder Nutzfläche für andere Lebensmittel verdrängen oder mehr Importe nach sich ziehen.

- Deshalb ist Reinhards Haltungsform realistisch nur ein Nischenmodell und kann die Massenproduktion nicht ersetzen.

6. Gesamtfazit

- Butter bleibt eines der klimaschädlichsten Lebensmittel, unabhängig von der Haltungsform.

- Extensivhaltung verbessert Biodiversität und zeitweise die Haltungsbedingungen, hat aber kaum Einfluss auf die Klimabilanz.

- Im Winter stehen auch Weidekühe oft in Ställen – teils sogar in Anbindehaltung mit deutlichen Tierschutzproblemen.

- Grundprobleme wie Methan, Kälbertrennung, kurze Lebensdauer, Schlachtung bleiben bestehen.

- Pflanzliche Alternativen haben im Schnitt 50–75 % weniger Emissionen und kommen ohne Tierleid aus.

👉 Wer also Klima und Tierschutz ernst nimmt, findet in pflanzlichen Alternativen die deutlich bessere Wahl.

Ein Gedankenspiel

Was würde eine Umstellung auf 100 % extensive Bio-Weidehaltung bei gleich hohem Konsumverhalten bedeuten?

Eine Umstellung auf 100 % extensive Bio-WeidehWas würde eine Umstellung auf 100 % extensive Bio-Weidehaltung bei gleich hohem Konsumverhalten bedeuten?altung ist in Deutschland (und auch global) praktisch nicht möglich, jedenfalls nicht ohne tiefgreifende Folgen.

Die Umstellung auf 100% Extensive Bio-Weidehaltung in Deutschland

Nicht die Wahl zwischen Intensiv vs. Extensiv macht den großen Unterschied, sondern Reduktion oder der Verzicht auf tierische Produkte.

1. Flächenbedarf

- Milchleistung intensiv: 8.000–10.000 Liter pro Kuh/Jahr.

- Milchleistung extensiv (Bio-Weide): 4.000–6.000 Liter pro Kuh/Jahr.

- Das heißt: Man bräuchte etwa doppelt so viele Kühe oder doppelt so viel Fläche, um dieselbe Menge Milch zu produzieren.

- Schon jetzt beansprucht die Tierhaltung in Deutschland rund 60 % der landwirtschaftlichen Fläche (Weide + Futter).

- Eine Umstellung auf 100 % extensiv würde nicht in die Flächenbilanz passen – entweder müsste die Milchproduktion stark sinken oder zusätzlich Fläche gerodet/importiert werden.

2. Klimaauswirkungen

- Extensivhaltung senkt den Kraftfutteranteil (weniger Sojaimporte etc.), das ist positiv.

- Aber: Methan-Emissionen pro Liter Milch steigen, weil die Kühe weniger Milch pro Jahr geben.

- Das bedeutet: Für dieselbe Menge Butter müsste man mehr Kühe halten → mehr Methan gesamt.

- Ergebnis: Die Klimabilanz könnte bei Vollumstellung sogar schlechter sein als heute.

3. Ernährung & Versorgung

- Deutschland produziert derzeit ca. 33 Mio. Tonnen Milch pro Jahr.

- Mit extensiver Haltung wäre diese Menge unmöglich – der Konsum müsste massiv reduziert werden.

- Um trotzdem Butter, Käse & Co. im heutigen Umfang anzubieten, müsste man große Mengen importieren – und würde damit nur die Umweltlast ins Ausland verschieben.

4. Tierwohl

- Vorteile: mehr Weidegang, weniger Hochleistungsstress.

- Aber: Kälbertrennung, künstliche Befruchtung, frühe Schlachtung blieben bestehen.

- Auch im Bio-Sektor sind Anbindehaltungen erlaubt (v. a. in kleineren Betrieben).

- Fazit: Tierleid würde nicht verschwinden, sondern nur teilweise gemildert.

5. Politische & ökonomische Hürden

- Nur 7,4 % der Kühe stehen heute überhaupt in Bio-Betrieben.

- Der Umbau auf 100 % würde Milliardeninvestitionen, massive Umstrukturierungen und enorme Preissteigerungen bedeuten.

- Die Nachfrage müsste gleichzeitig drastisch sinken, sonst wäre es unmöglich.

Gesamtfazit

Eine Umstellung auf 100 % extensive Bio-Weidehaltung ist praktisch nicht realistisch:

- Flächenbedarf und Milchleistung sprechen dagegen.

- Klimabilanz würde kaum besser, eher schlechter.

- Tierwohl bliebe nur teilweise verbessert.

- Ökonomisch wäre es unbezahlbar.

👉 Die wirklich wirksame Lösung wäDie Umstellung auf 100% Extensive Bio-Weidehaltung in Deutschlandre nicht die Voll-Umstellung, sondern die Reduktion des Konsums tierischer Produkte. Weniger Kühe → weniger Methan, weniger Flächenbedarf, weniger Tierleid.

Quellen:

- Liao et al. (2020): „Comparative environmental life cycle assessment of plant-based foods and dairy butter“ Springer Link

- IFEU (2014): „Ökobilanz von Milch und Milcherzeugnissen“ IFEU PDF

- Nutztierhaltung.de: „Weidehaltung im Klimacheck“

- Hörtenhuber et al. (Österreich): Ökologische Aspekte von Milch (Bio vs. konventionell) LandschafftLeben.at

- Umweltbundesamt (2024): „Klimaschutz im LULUCF-Sektor – Abschlussbericht“ UBA PDF

- Stiftung Klimaneutralität (2021): „Klimaneutrales Deutschland 2045 – Landwirtschaft“ Stiftung-Klima.de PDF

- Thünen-Institut: „Milchproduktion im Wandel – Nachhaltigkeit in der Milchviehhaltung“ Thünen PDF