Was bedeutet Neurodiversität?

Neurodiversität beschreibt die natürliche Vielfalt des menschlichen Gehirns. Menschen verarbeiten Informationen, Reize und Emotionen auf unterschiedliche Weise – abhängig von neurologischen Besonderheiten, die oft angeboren sind. Dazu zählen unter anderem:

-

Autismus-Spektrum

-

ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung)

-

Dyslexie (Lese-Rechtschreib-Schwäche)

-

Dyskalkulie (Rechenschwäche)

-

Tourette-Syndrom

-

Synästhesie

-

Hochsensibilität oder sensorische Verarbeitungsunterschiede

Im Gegensatz zur traditionellen Sichtweise, die solche Unterschiede meist als „Störungen“ klassifiziert, geht das Konzept der Neurodiversität davon aus, dass es sich um natürliche, menschliche Varianten handelt – nicht um Krankheiten oder Defizite.

Wie viele Menschen sind betroffen?

Schätzungen zufolge gelten weltweit 10 bis 20 % der Bevölkerung als neurodivergent. Die tatsächliche Zahl könnte sogar höher liegen, da viele Menschen keine formelle Diagnose erhalten oder ihre neurodivergente Veranlagung gar nicht kennen.

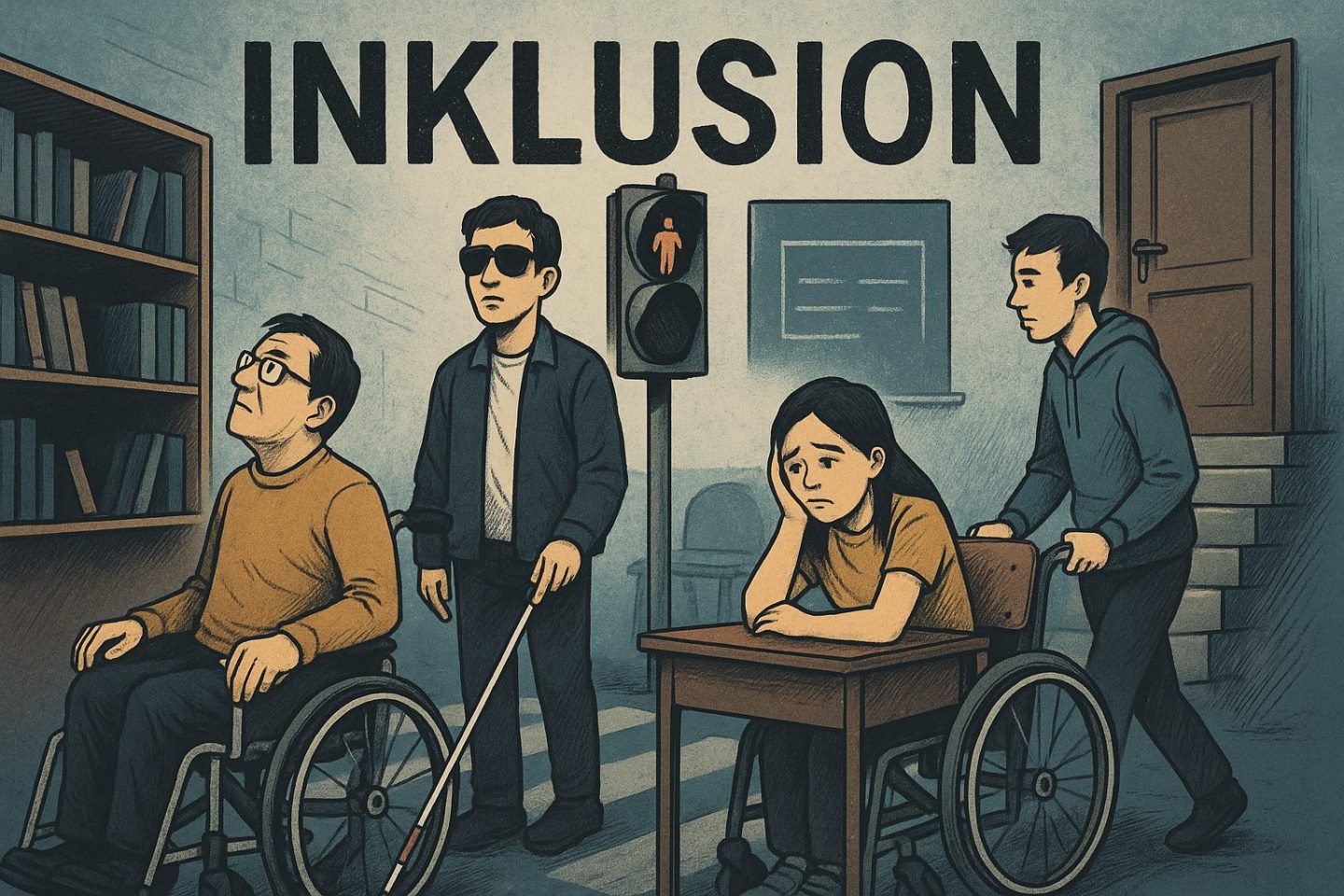

Herausforderungen im Alltag: Unsichtbar und oft übersehen

Trotz der Häufigkeit sind die Lebensrealitäten neurodivergenter Menschen häufig von Missverständnissen, Ausgrenzung und strukturellen Hürden geprägt:

Bildung und Schule

Viele neurodivergente Kinder erleben das Schulsystem als belastend. Lehrmethoden, Bewertungen und soziale Erwartungen orientieren sich oft an „neurotypischen“ Standards. Die Folge:

-

Lernfrust durch Über- oder Unterforderung

-

soziale Isolation und Mobbing

-

falsche Annahmen über Leistungsfähigkeit oder Motivation

Diese Erfahrungen wirken sich häufig negativ auf das Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit aus – nicht selten mit Langzeitfolgen bis ins Erwachsenenalter.

Gesundheit und Therapie

Die Suche nach passenden Diagnose- oder Therapieangeboten ist oft langwierig. Wartezeiten von mehreren Monaten oder Jahren sind keine Seltenheit. Viele Betroffene berichten zudem, dass sie im medizinischen System nicht ernst genommen oder missverstanden werden – insbesondere Frauen, People of Color und queere Menschen, bei denen neurodivergente Merkmale oft später erkannt werden.

Besonders alarmierend: Studien zeigen, dass etwa autistische Menschen ein signifikant höheres Risiko für Depressionen und Suizidgedanken haben. Einige Untersuchungen sprechen von einer bis zu siebenfach höheren Suizidrate im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung.

Stärken und Potenziale: Wenn Anderssein zur Ressource wird

Trotz (oder gerade wegen) dieser Herausforderungen bringen neurodivergente Menschen oft besondere Stärken mit – sowohl im Alltag als auch in der Arbeitswelt, Wissenschaft oder Kunst.

Kreativität und unkonventionelles Denken

Viele neurodivergente Personen denken „outside the box“ und nähern sich Problemen auf eigene, kreative Weise. Diese Fähigkeit, neue Perspektiven einzunehmen, ist in vielen Bereichen – von Technik über Design bis zur Forschung – ein echter Vorteil.

Hyperfokus und Detailgenauigkeit

Menschen mit ADHS oder Autismus erleben oft Phasen intensiver Konzentration auf bestimmte Themen (Hyperfokus). Dabei entstehen:

-

tiefes Expertenwissen,

-

außergewöhnliche Leistungen,

-

und in vielen Fällen echte Innovationen.

Mustererkennung und Systemverständnis

Besonders bei autistischen Menschen findet man häufig eine ausgeprägte Fähigkeit, Muster zu erkennen, komplexe Systeme zu analysieren oder logische Strukturen zu durchdringen – Fähigkeiten, die in Mathematik, Informatik oder Ingenieurwissenschaften gefragt sind.

Soziales Engagement und Empathie

Entgegen gängiger Vorurteile zeigen viele neurodivergente Menschen eine tiefe Form von Empathie – auch wenn sie ihre Emotionen anders ausdrücken. Viele entwickeln durch eigene Erfahrungen mit Ausgrenzung ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und setzen sich für andere ein.

Neurodiversität als Chance für die Gesellschaft

Eine inklusive Gesellschaft erkennt an, dass nicht alle Menschen gleich denken – und dass das gut so ist. Wenn Schulen, Arbeitsplätze, Gesundheitsversorgung und Politik neurodivergente Perspektiven mitdenken, profitieren alle:

-

durch mehr Innovation,

-

durch ein breiteres Verständnis von Intelligenz und Leistung,

-

durch eine gerechtere Teilhabe für alle Menschen.

Fazit: Vielfalt braucht Verständnis, nicht Anpassung

Neurodivergenz ist kein Defizit, sondern Teil menschlicher Vielfalt. Die Aufgabe liegt nicht darin, Menschen „passend zu machen“, sondern Strukturen so zu gestalten, dass sie Platz für Unterschiedlichkeit bieten.

Was wir brauchen, ist Aufklärung statt Stigmatisierung, Förderung statt Anpassungsdruck – und vor allem eines: den festen Willen, Vielfalt nicht nur zu dulden, sondern aktiv zu ermöglichen.