Anhören 🔊

Viele Menschen greifen zu Freiland- oder Bio-Eiern, weil sie glauben, den Tieren damit etwas Gutes zu tun. Auf den ersten Blick klingt das plausibel: mehr Platz, Auslauf, „artgerechter“. Doch wenn man genauer hinschaut, bleiben einige Probleme bestehen – auch dann, wenn die Eier von kleinen Privatbeständen mit 20 bis 30 Hühnern stammen.

Industrie-Freilandhaltung: Das Grundproblem bleibt

Freilandhaltung ist die beste Variante innerhalb der industriellen Eierproduktion, aber sie ist weit entfernt von Idylle. Typische Kritikpunkte:

-

Töten männlicher Küken: In der Regel werden männliche Küken aussortiert. Manche Betriebe ziehen Bruderhähne auf, das ist aber nicht Standard.

-

Auslauf in der Praxis: „Freiland“ bedeutet nicht automatisch grüne Wiese. Die Flächen sind oft schnell kahl und matschig, ein Teil der Tiere geht kaum hinaus.

-

Gesundheit: Große Gruppen bedeuten Parasiten, Krankheiten, Stress. Auch hier wird häufig der Schnabel gekürzt.

-

Schlachten nach 1,5 Jahren: Wenn die Legeleistung sinkt, werden die Tiere früh getötet.

-

Ökologie: Die Produktion ist ressourcenintensiv. Flächen und Futtermittel könnten theoretisch auch direkt für menschliche Ernährung genutzt werden.

Freilandhaltung lindert also einige Missstände, löst sie aber nicht. Wer glaubt, er kauft sich damit automatisch aus dem ethischen Dilemma frei, unterschätzt die Tiefe des Problems.

Was, wenn die Eier von 20–30 privaten Hühnern kommen?

Privathaltung ist eine andere Liga. Wenn jemand selbst 20–30 Hühner hält, mit viel Platz und Auslauf, gibt es vieles, was für diese Eier spricht: mehr Bewegung, individuelle Betreuung, weniger Stress. Dennoch verschwinden nicht alle Probleme:

-

Herkunft der Hühner:

Wenn die Tiere als Hybriden gekauft wurden (die gleichen, die auch in der Industrie verwendet werden), hängt man wieder an derselben Zuchtkette – mit Kükentöten und allen Folgen. -

Futterproduktion:

Auch kleine Bestände brauchen Futter. Das wird meist konventionell produziert. -

„Nutzungslogik“ bleibt:

Auch privat muss man sich entscheiden: Lässt man Hühner leben, wenn sie keine Eier mehr legen, oder schlachtet man sie? -

Krankheiten:

Parasiten und Verletzungen gibt es auch im Kleinen, nur seltener.

Positiv: Wenn jemand bewusst alte Rassen hält, die weniger Eier legen, und die Tiere nicht tötet, wenn sie älter werden, dann ist das ethisch kaum noch mit der industriellen Haltung vergleichbar.

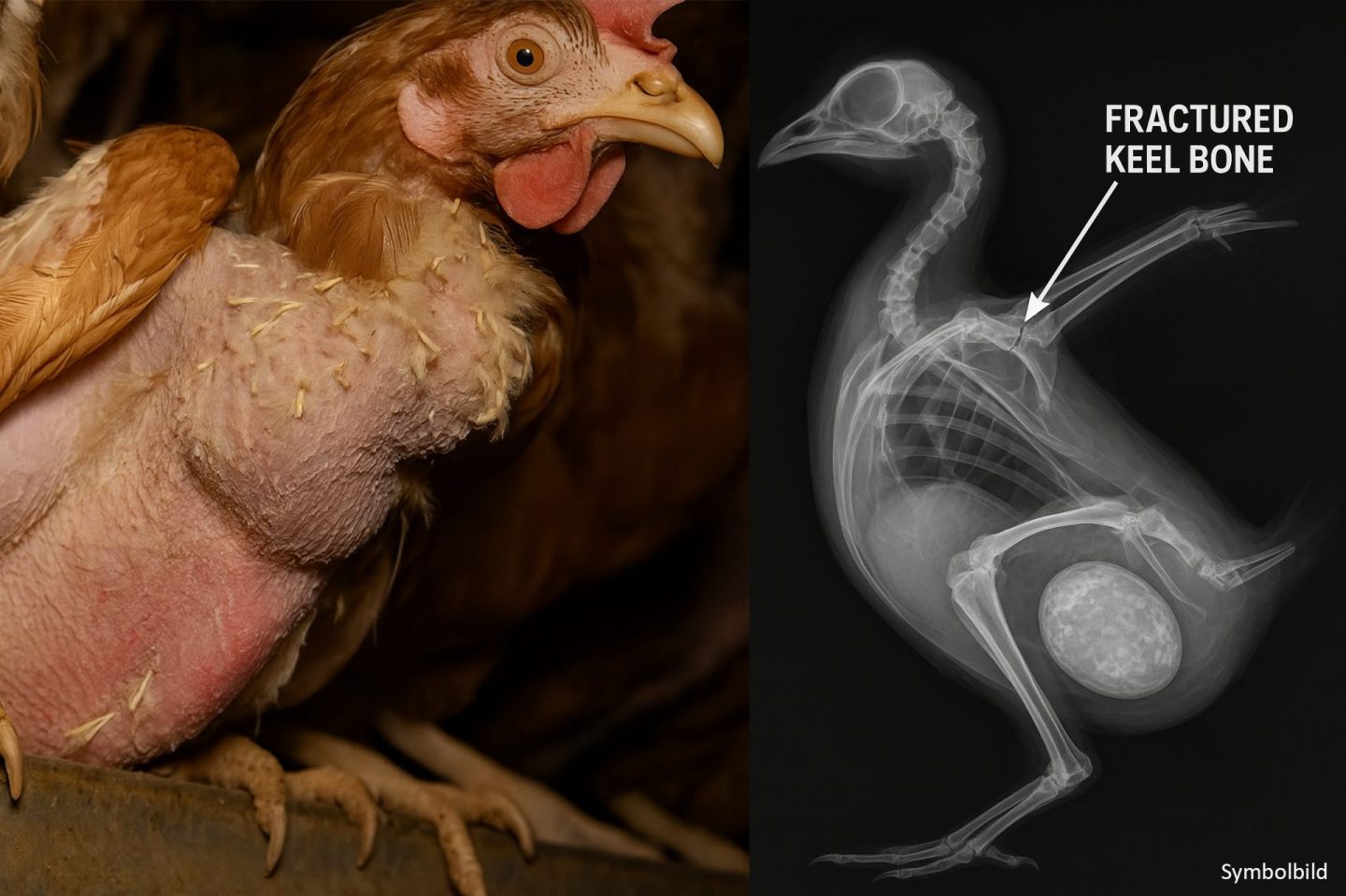

Knochenbrüche: Das unsichtbare Leiden

Ein Problem bleibt aber oft unsichtbar: Knochenbrüche durch Zucht auf extreme Legeleistung.

-

Moderne Legehennen legen bis zu 300 Eier pro Jahr.

-

Für jede Eierschale wird Kalzium benötigt. Reicht das nicht über das Futter, holt der Körper es aus den Knochen.

-

Folge: Osteoporoseähnliche Zustände, poröse Knochen und hohe Bruchraten.

Studien zeigen:

Die meisten aller Legehennen in europäischen Betrieben haben Brüche oder schwere Knochenschäden – unabhängig davon, ob sie in Käfigen, Bodenhaltung, Freiland oder Bio leben.

Die Haltung kann den Stress reduzieren, nicht aber den genetischen Verschleiß. Das gilt auch für Hobbyhühner, wenn es sich um Hybriden handelt.

Knochenbrüche in der Privathaltung

Hier wird es interessant:

-

Hybriden bleiben Hybriden. Auch im Garten mit 20 oder 30 Tieren ändert sich an der Genetik nichts. Die Tiere legen im ersten Jahr extrem viele Eier, und der Körper zahlt dafür denselben Preis: häufige Brustbeinbrüche, manchmal Flügel- oder Beinbrüche, auch wenn sie mehr Auslauf haben.

-

Alte Rassen sind robuster. Wer bewusst alte, langsam legende Rassen hält, hat dieses Problem fast nicht. Die Tiere legen weniger, leben länger und sind körperlich stabiler.

-

Besseres Futter und Bewegung helfen, aber sie heben die Zuchtproblematik nicht auf. Auch liebevolle Haltung kann den Knochenverschleiß nicht komplett verhindern, wenn die genetische Basis falsch ist.

Kurz:

Privathaltung löst das Knochenbruch-Problem nur dann, wenn keine Hochleistungsrassen verwendet werden.

Alte Rassen: Der einzige Weg raus aus der Zuchtfalle

Hobbyhühner sind nur dann wirklich gesünder, wenn es sich um alte, robuste Rassen handelt. Beispiele:

-

Orpington

-

Marans

-

Sundheimer

-

Bresse

-

Vorwerk

Diese Rassen legen nur etwa halb so viele Eier (150–180 pro Jahr), haben mehr Körpermasse, gesündere Knochen und weniger genetischen Druck.

Wer Hybriden kauft, hat das Problem der Knochenbrüche praktisch immer.

Was bleibt also übrig?

-

Supermarkt-Eier: Egal ob Bio oder Freiland – die Probleme sind dieselben: Kükentöten, frühe Schlachtung, Knochenbrüche.

-

Private Haltung mit Hybriden: Besser als Industrie, aber die Zuchtprobleme bleiben.

-

Private Haltung mit alten Rassen: Deutlich besser, aber man muss akzeptieren, dass man weniger Eier bekommt und die Tiere auch nach der Legezeit weiterversorgt.

Fazit

Freilandhaltung ist besser als Käfige, aber sie ist weit entfernt von einem ethisch „sauberen“ Produkt. Das Grundproblem ist die Zucht auf Leistung, nicht die Haltungsform.

Wer Wert auf Tierwohl legt, hat nur zwei wirklich konsequente Optionen:

-

Eier nur von kleinen Beständen mit alten Rassen, die man persönlich kennt.

-

Oder den Konsum von Eiern ganz bleiben lassen.

Pragmatisch gesagt:

Freiland-Eier aus dem Supermarkt sind ein Kompromiss mit Schönfärbung.

Eier von alten Rassen aus privater Haltung sind ein echter Fortschritt.

Alles andere – egal wie schön es klingt – bleibt Tiernutzung mit allen Konsequenzen.